Riprendiamo oggi il nostro percorso attraverso gli esami biochimici parlando della misurazione del contenuto di glucosio nel sangue ovvero di glicemia.

Il glucosio è un monosaccaride cioè uno zucchero che non può essere idrolizzato in un carboidrato più semplice, anzi: la maggior parte degli zuccheri complessi presenti nell’alimentazione viene scissa e ridotta proprio in glucosio e in altri glucidi semplici.

Esso possiede una enorme importanza biologica perché rappresenta la principale fonte di energia dell’organismo. A livello cellulare avviene un processo chiamato glicolisi responsabile della trasformazione del glucosio in molecole più semplici e della produzione di energia sotto forma di adenosina trifosfato (ATP). L’ATP rappresenta un vero e proprio “combustibile” che consente alle cellule di svolgere le numerose funzioni a cui sono destinate.

Da quanto detto, si capisce l’importanza fondamentale di questo zucchero per la sopravvivenza di ciascuno e il perché la glicemia rappresenti un parametro presente in qualsiasi pannello biochimico. La misurazione del glucosio plasmatico può essere fatta sia attraverso uno strumento specifico chiamato glucometro che con le normali macchine per esami mediante chimica liquida o secca.

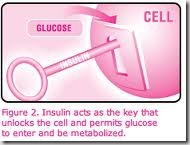

La corretta concentrazione del glucosio nel sangue è regolata dall’interazione tra lo zucchero introdotto con la dieta, le riserve presenti a livello del fegato e gli ormoni preposti all’utilizzo del glucosio stesso: insulina e glucagone. Il fegato è in grado di rilasciare il monosaccaride mediante due processi: la glicogenolisi, che mette in gioco le riserve di zucchero precedentemente immagazzinate a livello epatico e la gluconeogenesi in grado di produrre “ex novo” glucosio a partire da acidi grassi e aminoacidi. L’insulina, prodotta dalle cellule beta del pancreas, è il principale ormone regolatore del glucosio nel sangue: quando questo aumenta l’insulina viene rilasciata e favorisce la sua captazione a livello cellulare, con conseguente riduzione a livello ematico, e viceversa. Un altro ormone pancreatico, il glucagone agisce promuovendo il rilascio di glucosio nel sangue attraverso la glicogenolisi epatica.

L’innalzamento della concentrazione ematica di glucosio viene definito: iperglicemia. L’insulina, come accennato, è un ormone che facilita il metabolismo del glucosio a livello di muscoli, tessuto adiposo e fegato: la sua carenza, in concomitanza con il rilascio di glucagone, porta a iperglicemia. Quando lo zucchero raggiunge una concentrazione molto elevata nel sangue, inizia ad essere perso attraverso le urine e questo processo viene chiamato: glicosuria. La condizione patologica per eccellenza dovuta ad uno stato cronico di iperglicemia è definita: diabete.

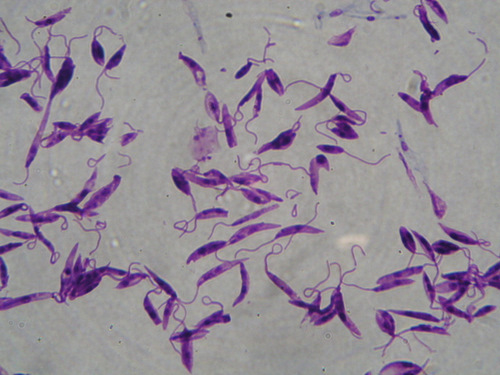

All’opposto l’abbassamento dei livelli ematici di glucosio si chiama ipoglicemia. Una causa frequente e patologica di ipoglicemia è rappresentata da tumori delle cellule beta pancreatiche che determinano un eccesso di insulina nel sangue (neoplasie insulino-secernenti).

Nel prossimo capitolo affronteremo il discorso degli elettroliti ovvero i sali disciolti nel sangue e le ragioni per le quali è importante controllarli. Continuate a seguirci su tgvet.

Articolo a cura della Dr.ssa Martina Chiapasco

Se ti è piaciuto l’articolo, iscriviti al feed o alla newsletter per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti di TGVET.net.

Lascia un commento per dire la tua o per chiedere informazioni