Lo shunt portosistemico nel cane e nel gatto è una comunicazione vascolare anomala fra la circolazione sistemica e quella portale che fa sì che una quantità significativa di sangue non passi attraverso il fegato, causando così alterazioni comportamentali e disfunzioni neurologiche dovute all’esposizione della corteccia cerebrale alle tossine assorbite dall’intestino.

La deviazione del flusso ematico del fegato causata dalla presenza di un vaso anomalo permette al sangue proveniente dall’apparato gastroenterico di affluire direttamente alla circolazione sistemica senza essere “filtrato”.

L’effetto di questo “bypass” sull’organismo è quindi legato sia all’impossibilità da parte del fegato di estrarre dal sangue alcune sostanze dannose quali ammoniaca, tossine ed i batteri assorbiti dall’intestino, sia alla riduzione del flusso ematico che ne consente il corretto funzionamento.

Gli shunt portosistemici nel cane e nel gatto possono derivare dalla presenza di un vaso aberrante causato da un’anomalia congenita della comunicazione vascolare oppure da un complesso di formazioni microvascolari acquisite che si aprono in risposta ad un prolungato aumento della pressione portale a causa di una grave affezione epatobiliare.

Esistono alcune predisposizioni di razza che suggeriscono l’esistenza di una base genetica per alcune di queste anomalie, ma si ipotizza anche che la maggior parte di loro derivi da insulti occorsi in gravidanza.

Gli shunt congeniti sono suddivisi in extraepatici ed intraepatici.

Gli shunt extraepatici sono vasi che connettono la vena porta, o uno dei suoi tributari, alla vena cava caudale oppure alla vena azygos. L’età degli animali colpiti varia fra 2 mesi e 10 anni, ma la maggior parte viene portata in visita quando ha meno di un anno.

Sono più comuni nei cani di piccola taglia, senza predisposizione di sesso, e si osservano prevalenze elevate nei Cairn Terrier, Yorkshire Terrier, Whest Highland White Terrier, Carlino e Schnauzer nano.

La maggior parte degli shunt intraepatici si trova invece in cani di grossa taglia, con prevalenza negli Irish Wolfhounds, Labrador, Golden Retriever e Pastori Australiani.

Le anomalie congenite della vascolarizzazione del fegato, sia intraepatiche sia extraepatiche, sono più comuni nel cane rispetto al gatto.

Per quanto riguarda il gatto, sembrano essere predisposti i soggetti maschi di età inferiore ai 3 anni, e sono considerati maggiormente a rischio gli incroci e le razze Persiana ed Himalayana. Nel gatto l’anomalia più comune è un singolo shunt extraepatico che origina dalle vene gastriche, spleniche e portali e si collega alla vena cava caudale.

I riscontri alla visita clinica sono rappresentati da mantello scadente, scarso accrescimento, manifestazioni neurologiche quali demenza ed ottundimento che si acuiscono dopo i pasti, occasionalmente ingrossamento renale. E’ frequente l’intolleranza ad anestetici o sedativi. Segni meno comuni sono vomito intermittente, talvolta diarrea, ipersalivazione (prevalentemente nel gatto), aumento della sete e della produzione di urine e formazione di calcoli di urati.

Il sospetto di shunt portosistemico spesso può insorgere in base all’anamnesi ed ai riscontri della visita clinica, ma per poter raggiungere la diagnosi è necessario un iter diagnostico piuttosto articolato, che comprende esami del sangue, diagnostica per immagini (ecografia, radiografia e tomografia assiale computerizzata).

Le alterazioni comuni degli esami di laboratorio sono microcitosi, ipoalbuminemia, lieve aumento di ALP ed ALT, ipocolesterolemia, bassi valori di azotemia.

Dopo aver effettuato gli esami “di base” si ricorre spesso anche alla misurazione dell’ammoniemia oppure della concentrazione sierica degli acidi biliari pre e post prandiali.

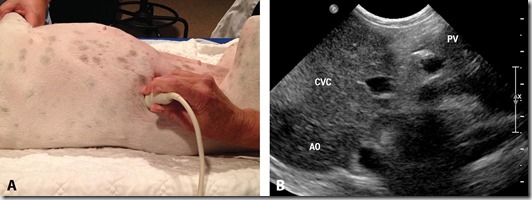

L’ecografia addominale evidenzia spesso una riduzione marcata delle dimensioni del fegato e può consentire di visualizzare l’anomalia vascolare.

La diagnosi definitiva si basa sulla dimostrazione dell’esistenza di un’anomala connessione fra la vena porta ed il circolo venoso sistemico mediante diagnostica avanzata, come TAC o risonanza magnetica.

Quando non si può dimostrare l’esistenza di un modello vascolare portale anomalo, l’encefalopatia epatica si spiega con uno shunt portosistemico intraepatico microscopico o con la diffusa incapacità delle cellule del fegato di detossificare le sostanze nocive di derivazione enterica.

La displasia microvascolare è una patologia in cui si osservano le caratteristiche cliniche dello shunt portosistemico congenito ma non si riesce ad identificare un’anomalia vascolare macroscopica.

Per complicare il quadro delle anomalie vascolari, la displasia microvascolare si manifesta prevalentemente nelle stesse razze predisposte allo shunt portosistemico extraepatico congenito, ed in alcuni casi i difetti possono essere presenti contemporaneamente sullo stesso soggetto.

Purtroppo questo difetto non può essere corretto chirurgicamente, quindi l’unica terapia possibile è il controllo dei sintomi clinici eventualmente presenti.

La necessità di un iter diagnostico accurato prima di ricorrere ad interventi costosi ed impegnativi deriva proprio dalla necessità di escludere la compresenza di difetti correggibili chirurgicamente associati a difetti non operabili.

Il trattamento chirurgico di elezione per la correzione di alcuni shunt è l’occlusione progressiva dei vasi anomali per ripristinare il normale flusso ematico portale.

In linea generale, gli shunt extraepatici sono normalmente costituiti da un singolo vaso sanguigno e sono spesso trattabili chirurgicamente, mentre quelli acquisiti sono il risultato di una patologia che può essere primaria del fegato o che colpisce i vasi sanguigni all’interno dell’organo. Questo tipo di shunt è spesso costituito da più vasi e il trattamento chirurgico spesso non è possibile.

In attesa dell’intervento chirurgico, o quando non è possibile eseguire l’intervento, i segni clinici correlabili all’encefalopatia epatica vengono tenuti sotto controllo mediante la terapia medica.

L’aggressività della terapia medica dipende dalle condizioni cliniche del paziente: in casi gravi, quando si rileva anoressia, disidratazione marcata o crisi convulsive è necessario il ricovero in terapia intensiva.

Spesso la terapia comprende il lattulosio, un farmaco che promuove l’acidificazione del contenuto intestinale, lega l’ammoniaca e riduce il numero di batteri.

In alcuni casi si utilizzano antibiotici come metronidazolo, neomicina o ampicillina per controllare il numero di batteri presenti nell’apparato gastroenterico e la produzione di ammoniaca al fine di ridurre il rischio di traslocazione batterica e di infezione sistemica.

Uno degli aspetti più importanti è la gestione nutrizionale, soprattutto negli animali giovani in condizioni scadenti: la dieta deve essere facilmente digeribile ed avere un modesto contenuto proteico di elevato valore biologico.

I soggetti affetti da shunt portosistemico sono predisposti ad ulcere e sanguinamenti gastroenterici: si deve quindi prevedere l’uso di farmaci gastroprotettori ed evitare la somministrazione di alcuni farmaci (gli antiinfiammatori della classe dei FANS, ad esempio).

E’ inoltre di grande aiuto somministrare integratori che contengano S-adenosyl-L-methionine (SAMe), acido ursodesossicolico, vitamina E e silimarina.

Articolo a cura della Clinica Veterinaria Borgarello