L’ictus, l’ischemia e le emorragie cerebrali nel cane e nel gatto sono eventi più rari rispetto a quanto si registra nell’uomo.

Gli infarti cerebrali sono noti anche come “Ictus” o Accidenti Cerebro Vascolari (CVA), e vengono divisi in forme ischemiche ed emorragiche.

L’ischemia cerebrale è provocata dalla riduzione del flusso sanguigno in un’area cerebrale a causa della presenza di un trombo o di un embolo, mentre le emorragie cerebrali sono causate dalla rottura di un vaso nel parenchima cerebrale o nello spazio subaracnoideo.

Le forme ischemiche rappresentano circa il 70% degli infarti cerebrali riscontrati nel cane; per questo quando più generalmente si parla di infarti cerebrali si fa riferimento alle forme ischemiche.

L’attacco ischemico transitorio, spesso indicato come mini-ictus o TIA, acronimo dei termini inglesi Transient Ischemic Attack, è un deficit neurologico provocato da una riduzione transitoria dell’afflusso di sangue al cervello. Un attacco ischemico transitorio ha molto in comune con l’ictus cerebrale di tipo ischemico, con la differenza sostanziale che i danni neurologici causati dal TIA sono transitori e reversibili e non permanenti come nel caso dell’ictus.

Le sindromi neurologiche di origine vascolare sono caratterizzate dall’insorgenza improvvisa di sintomi cerebrali per lo più non convulsivi e non progressivi oltre le prime 24-48 ore.

La sintomatologia tende quindi a non progredire con il passare del tempo, anzi, i sintomi tendono a regredire spontaneamente, con un grado di miglioramento che dipende però dalla localizzazione e dall’estensione della lesione. Tutte le aree encefaliche possono essere coinvolte, pertanto la sintomatologia varia, per tipologia e gravità, a seconda dell’area interessata. Qualora vengano interessati gli emisferi cerebrali i sintomi più comuni sono andatura compulsiva, tendenza a camminare in circolo e deficit propriocettivi, quando viene interessato il tronco encefalico, soprattutto in cani di grossa taglia, si possono osservare alterazioni dello stato mentale, sindromi vestibolari centrali, deficit monolaterali dei nervi cranici e deficit propriocettivi, mentre quando, soprattutto nei cani di piccola taglia, viene colpito il cervelletto, si possono osservare deficit dell’equilibrio, alterazioni alla reazione di minaccia, incapacità a mantenere la stazione, opistotono, nistagmo e strabismo ventrolaterale.

Le cause di accidenti cerebro vascolari riportate più frequentemente in medicina veterinaria sono l’iperadrenocorticismo, le malattie renali croniche, l’ipotiroidismo, l’ipertensione, le cardiomiopatie, la migrazione di emboli settici, parassitari o, più raramente, neoplastici; ciò nonostante, nella metà circa dei casi non è possibile identificare una causa dimostrabile.

La visita neurologica consente di localizzare la lesione e stilare una lista di possibili diagnosi differenziali.

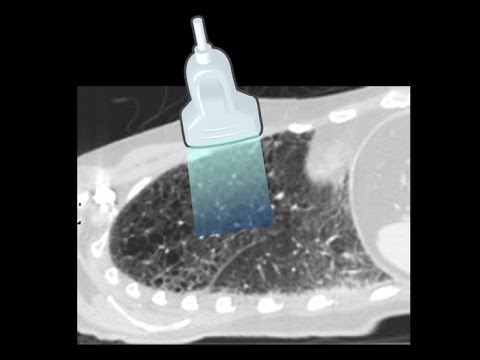

Gli esami del sangue possono evidenziare problemi metabolici sottostanti ed indirizzare il trattamento medico, ma la diagnosi viene confermata solo attraverso l’esame cranico di risonanza magnetica (RMI) o di tomografia computerizzata (TC). Quest’ultima, sebbene rappresenti l’esame d’elezione per la diagnosi di emorragia cerebrale, è invece spesso normale nelle fasi acute degli infarti ischemici. La Risonanza Magnetica rimane quindi la metodica più utile nella diagnosi degli ictus.

Attualmente non esiste un trattamento specifico per le forme infartuali. Il trattamento in Medicina Veterinaria è quindi per lo più di supporto ed è volto a mantenere lo stato di idratazione, l’ossigenazione e la pressione sistemica del paziente. A seconda dell’area cerebrale colpita può essere necessario monitorare e svuotare la vescica, prevenire le ulcere da decubito in pazienti non deambulanti, evitare la polmonite ab-ingestis ed evitare stati di malnutrizione offrendo un’alimentazione con sondino gastrico in pazienti con difficoltà a deglutire.

Nei soggetti in cui sussista una causa predisponente all’infarto è necessario iniziare una terapia appropriata, ogni qual volta possibile. Tutti i pazienti con infarto cerebrale dovrebbero quindi intraprendere un percorso diagnostico per la valutazione delle malattie concomitanti o predisponenti attraverso misurazioni seriali della pressione ematica, emocromo, profilo biochimico completo ed analisi delle urine, test per malattie endocrine quali l’iperadrenocorticismo o l’ipotiroidismo, radiografie toraciche ed ecografia addominale e cardiaca.

In pazienti con malattie predisponenti la possibilità di recidiva è piuttosto elevata e la prognosi riservata.

Vuoi maggiori informazioni? Clicca e contatta la Clinica Borgarello oppure compila il modulo sottostante. Se ti è piaciuto l’articolo condividilo con i tuoi amici e/o posta un commento, grazie.