“Show, don’t tell”. È la prima regola dello storytelling: il didascalismo e gli spiegoni ammazzano empatia e sospensione dell’incredulità. Potremmo far valere la regola anche per un’arte non propriamente narrativa come la musica? Certo. Per esempio (esempio non scelto a caso), se si mira a puntare l’attenzione sull’alienazione dell’uomo contemporaneo, si può dire “com’è brutto il mondo contemporaneo, com’è alienato l’uomo” e, appunto, non è una scelta brillantissima: mostramelo, non dirmelo. Oppure si possono raccontare storie di alienazione, e sarà l’ascoltatore a trarre le sue conclusioni. Meglio.

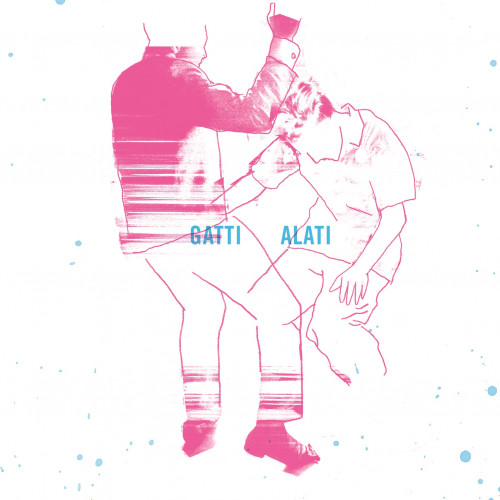

Ma c’è anche una terza via, e arriviamo finalmente ai Gatti Alati, perché è la via che sceglie il duo (Christian Alati ed Emanuele Gatti, ex Gatto Ciliegia Contro Il Grande Freddo, News for Lulu e Morning Telefilm) per fare ancora di più che mostrarci lo stordimento e l’assurdo della condizione umana: ce la fa vivere.

Coi suoi testi ripetitivi allo spasimo, mantra che non conducono ad alcuno stato di consapevolezza o beatitudine (“Conosci tutti ma non saluti nessuno”, “Se non ho preso parti che importa”, “Tieniti in forma”), coi suoi ritmi ossessivi, con la sua cerebralità smussata da squarci di postpop romantico (“Sorrisi impiccati”), coi suoi intrecci elettronoise oscillanti fra tribalità, dissonanze, space e post-tutto, questo album ci trascina in una dimensione di straniamento e indefinita attesa tanto simile a quella in cui ci si ritrova quando non si riesce a smettere di scorrere la home di un social, come ipnotizzati alla ricerca di non si sa cosa.

In una parola: dipendenza. Ma in questo caso senza effetti collaterali.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.