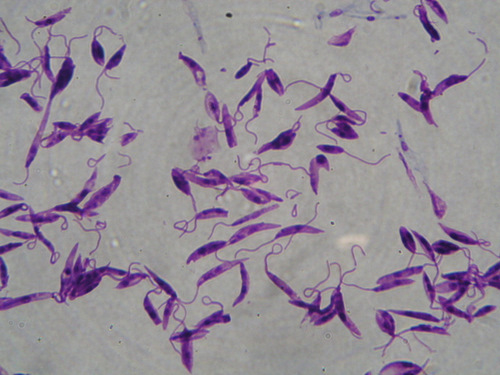

L’iride è quella struttura dell’occhio che separa la camera anteriore da quella posteriore e presenta al centro il foro pupillare. L’iride è un diaframma sottile, colorata e presenta variazioni individuali legate alla densità degli strati che la costituiscono: in particolare, il colore è direttamente collegato al numero di melanociti presenti nello stroma irideo ed alla quantità e alla densità del pigmento in essi contenuto. Generalmente il colore è brunastro, con tonalità che vanno dal marrone al giallo oro ed anche al blu, con maggiore varietà nel gatto. Con il termine di eterocromia si intende la caratteristica somatica in cui gli occhi di un individuo presentano due colorazioni diverse.

Quando alcune zone dell’iride dello stesso occhio sono di colore diverso, si parla di eterocromia monoculare; qualora sia l’intera iride di un occhio di colore diverso dal controlaterale, si parla invece di eterocromia bioculare. Di per sé questo fatto non ha significato patologico: essendo la pigmentazione iridea determinata geneticamente, ne deriva che il suo colore è un carattere di tipo ereditario. Per quanto riguarda l’eterocromia determinata dal gene merle, è possibile che essa sia associata ad altre anomalie uveali anteriori, quali ipoplasia dell’iride, colobomi e persistenza della membrana pupillare (PPM). Inoltre, sempre associate al gene merle, si possono osservare altre anomalie oculari multiple, quali macroftalmia, cataratta, displasia retinica ed ipoplasia del nervo ottico. Le razze più interessate sono collie, alani, bassotti e pastori australiani. Le anomalie oculari più gravi si manifestano nei merle omozigoti con mantello eccessivamente bianco che coinvolge le regione della testa. Gli animali affetti possono avere anche gradi variabili di sordità congenita.

A cura della Dott.ssa Valentina Declame

Se ti è piaciuto l’articolo, iscriviti al feed o alla newsletter per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti di TGVET.net.

Lascia un commento per dire la tua o per chiedere informazioni